問題はIPAからご確認ください。

https://www.ipa.go.jp/shiken/mondai-kaiotu/index.html

答えはIPAの回答例となります。

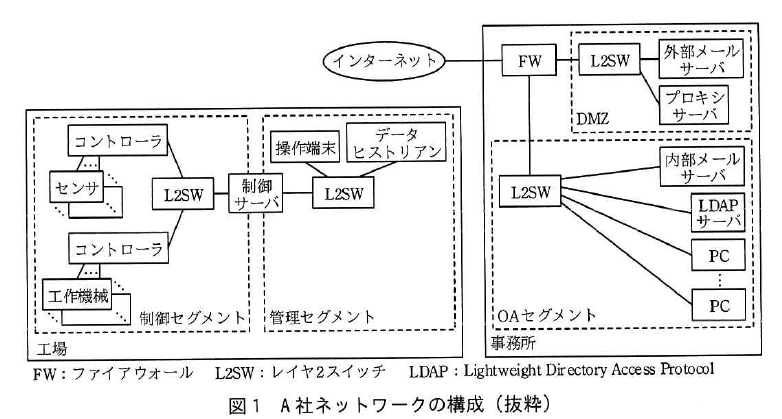

構成

設問1(1)

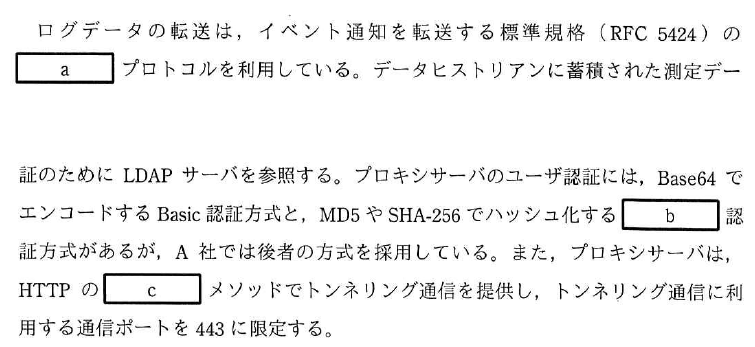

問題 本文中の「a」~「c」に入る適切な字句を答えよ

a RFC5424規格はsyslogとなります。大体ログ送信はsyslogですね。

b 認証情報をハッシュ化する認証方式はダイジェスト認証となります。

HTTPで利用できる認証方法の1つで、Basic認証を改良版です。ダイジェスト認証は、パスワードから計算したハッシュ値(ダイジェスト)を送信します。

c プロキシサーバ経由での通信はHTTPであれば中身が確認可能なのですが、HTTPSとなると中身が暗号化されていてwebサーバの場合ではどのページにアクセスしたいかなど確認できないので、代理で通信する事が出来ません。

そこでHTTPSなどの場合はCONNECTメソッドを使用して、サーバと端末でトンネルを構築して通信します。

なので、CONNECTメソッドの場合はどこにアクセスしたかなどのログしかないですね。

答え a:syslog

b:ダイジェスト

c:CONNECT

設問1(2)

問題 外部からアクセスできるサーバをFWによって独立したDMZに設置すると、OAセグメントに設置するのに比べて、どのようなセキュリティリスクが軽減されるか。40字以内で答えよ。

DMZは非武装地帯と呼ばれて、インターネットなどの外部ネットワークと内部ネットワークの間に位置し、外部からも内部からもアクセスしたサーバがあるときなどに構築します。

メリットはもし外部からもアクセスする必要のあるサーバを内部に構築した場合は、そのサーバだけでなく内部の他の端末も危険が及ぶ可能性があります。

しかしDMZに構築することにより、外部からの攻撃や不正アクセスはDMZが対象となるので内部ネットワークは危険が及ばなくなります。

答え:社外からサーバに侵入されたときにOAセグメントの機器に侵入されるリスク

設問2(1)

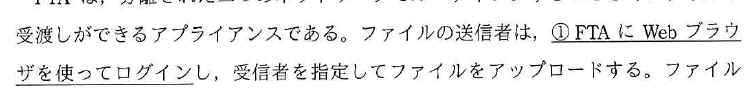

問題 本文中の下線①について、利用者の認証を既存のサーバで一元的に管理する場合、どのサーバから認証情報を取得するのが良いか。図2中の字句を用いて答えよ。

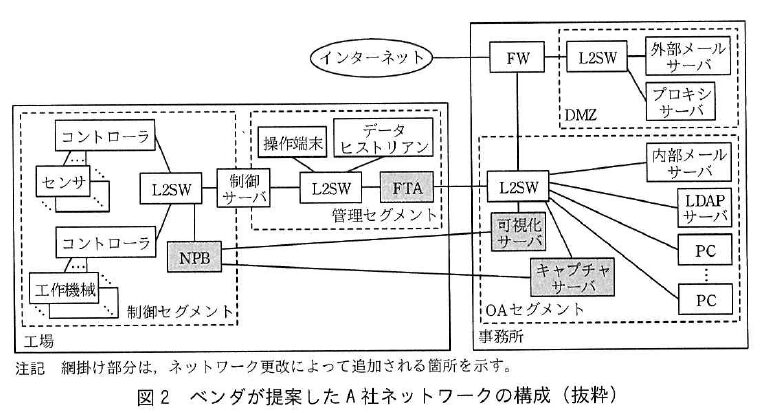

図2を見ると認証の為のユーザ管理していそうなLDAPサーバがあります。

また、問題文にも【メールサーバと、プロキシサーバは、ユーザ認証のためにLDAPサーバを参照する】とあり、FTAはOAセグメントとも接続されているので、使用できます。

答え:LDAPサーバ

設問2(2)

問題 本文中の下線②について、FTAにアクセスできるのはどのセグメントか。図2中の字句を用いて全て答えよ。

図2を見るとFTAは管理セグメントとOAセグメントのL2SWに接続されています。

役割としてはデータヒストリアン(管理セグメント)からログデータを取得して、PC(OAセグメント)へファイルを転送しますので、この2つセグメントはアクセス可能です。

DMZもありそうですが、静的経路・経路制御設定などは行わないとなっているので、DMZやインターネットへはいけないと思われます。

制御セグメントは図を見ても無理だと解ります

答え:管理セグメント・OAセグメント

設問2(3)

問題 本文中の下線③について、FTAにおいて認証と認可はそれぞれ何をするために使われるか。違いが分かるようにそれぞれ25字以内で述べよ。

下線③は設問2(2)参照

認証は、利用者が正当な利用者本人であることを確かめる為で、FTAへログインする時にLDAPサーバにて認証されます。

認可は、表1の内容だとFTAにログインしたら、一般社員はファイルをアップロードするや上長がファイルの中身を確認するなど、与えている権限以外の事は出来ないように管理するものです。

答え 認証:FTAの利用者が本人であることを確認するため

認可:操作ごとの実行権限を有するかを確認するため

設問3(1)

問題 本文中の「d」に入れる適切な字句を答えよ

L2SWは自分のMACアドレステーブルに宛先のMACアドレスが無い場合は、入ってきたインターフェース以外の全インターフェースから転送します。

このことをフラッディングと言います。

答え d:フラッディング

設問3(2)

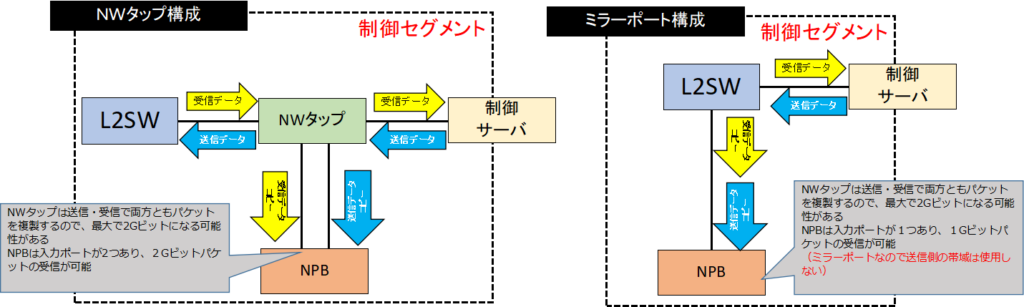

問題 本文中の下線④について、L2SWからミラーパケットでNPBにデータを入力する場合、ネットワークタップを用いてNPBにデータを入力する方式と比べて、性能面でどのような制約が生じるか。40字以内で述べよ。

NPBにつながるケーブルは全て1000BASE-SXです。とあるので1ポートで1Gbpsまでのトラフィックを受信できます。

接続方法はミラーポートを使用するタイプとNWタップを使用するタイプがあります。

特徴はNWタップはインライン型で送信・受信パケットを複製でき、NPBとの接続が2ポートとの事です。

なので、ミラーポート方法だと1Gビットしか処理できないのに対し、NWタップ方法だと2Gビットまで処理できるようにります。

答え:送信側と受信側のトラフィックを合計1Gビット/秒までしか取り込めない。

設問3(3)

問題 本文中の下線⑤について、1ポートだけからミラーパケットを取得する設定にする場合には、どの装置が接続されているポートからミラーパケットを取得するように設定する必要があるか。図2中の字句を用いて答えよ。

NPBを設置する目的は測定データを複製してデータの統計処理・加工せずにデータを蓄積するためにする為です。

そして測定データはコントローラから常時、制御サーバに送信してます。

コントローラは複数ありますが、今回の設定は1ポートだけなので、対象のポートはL2SWと制御サーバ間のポートだと見当が付きます。

答え:制御サーバ

設問3(4)

問題 本文中の下線⑥について、サーバでミラーパケットを受信するためにはサーバのインタフェースを何というモードに設定する必要があるか答えよ。また、このモードを設定することによって、設定しない場合と比べどのようなフレームを受信できるようになるか。30字以内で答えよ。

一般的な端末は自分あての通信以外は受信しても破棄する仕様となります。

なのでプロミスキャスモードというモードにする必要があります。

このモードに設定すると自分宛でない通信も読み取ることが可能になります。

※Wiresharkを使っていると出て来るかと思います

答え モード:プロミスキャス

フレーム:宛先MACアドレスが自分のMACアドレス以外のフレーム

設問3(5)

問題 キャプチャサーバに流れるミラーパケットが平均100kビット/秒であるとき、1,000日間のミラーパケットを保存するのに必要なディスク容量は何Gバイトになるか。ここで、1kビット/秒は103ビット/秒、1Gバイトは109バイトとする。ミラーパケットは無圧縮で保存するものとし、ミラーパケット以外のメタデータの大きさは無視できるものとする。

単位に注意

1日 = 86,400秒

100kビット × 86,400 = 8.64Gビット(8,640,000,000ビット)

8.640Gビット × 1000日 = 8.640Tビット(8,640,000,000,000ビット)

–ビットをバイトに変換

8.640Tビット ÷ 8 = 1.080Tバイト(1,080,000,000,000バイト)

何ギガバイトかと聞かれているので

答え:1,080(ギガバイト)

コメント