問題はIPAからご確認ください。

https://www.ipa.go.jp/shiken/mondai-kaiotu/index.html

答えはIPAの回答例となります。

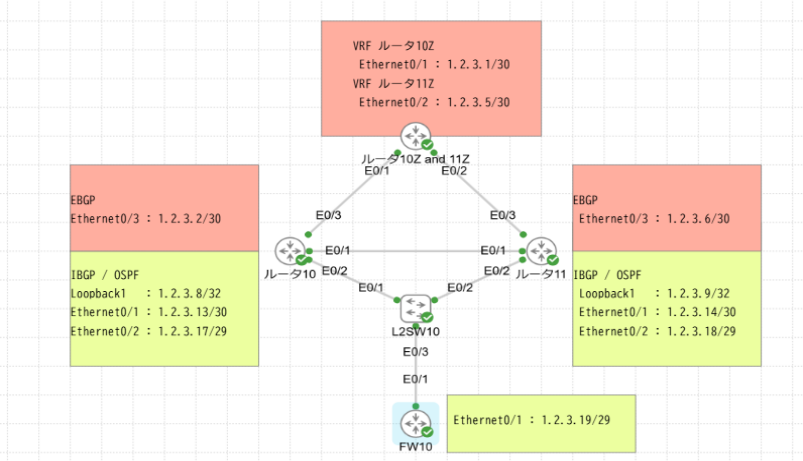

構図

設問1(1)

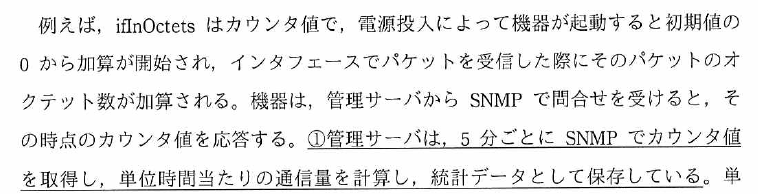

問題 本文中の下線①について、取得時刻tにおけるカウンタ値をXt、取得時刻tの5分前の時刻t-1におけるカウンタ値をXt-1としたとき、t-1とtの間における単位時間当たりの通信量(ビット/秒)を算出する計算式を答えよ。

ここで、1オクテットは8ビットとし、t-1とtの間でカウンタラップは発生していないものとする。

管理サーバは5分ごとにSNMPでカウンタ値を取得してます

求められているのは5分間で取得したパケットの1秒当たりの通信量の計算式となります

t=12:00時に取得したカウンタ値 =Xt=200オクテット

t-1=11:55時に取得したカウンタ値 =Xt-1=100オクテット

1オクテット=8ビット

5分=300秒(秒で求められているので秒に変換)

とすると

(200-100)×8÷300≒2.6となります。1秒間に2.6ビットの通信があることになります。

求められているのは計算式なので

答え:(Xt-Xt-1)×8÷300

設問1(2)

問題 本文中の下線①について、利用状況の調査を目的として、単位時間当たりの通信量(ビット/秒)を求める際に時間平均することによる問題点を35字以内で述べよ。

平均化してしまうと、1次的に増えた(バースト)などの情報は分からなくなりますね。

5分間で100オクテット来ていても、それが綺麗に毎秒0.3オクテット来ることなどほぼ無いです。

大体、特定の時間だけ多かったなどになるはずです。

答え:取得間隔の間で発生したバースト通信が分からなくなる

設問1(3)

問題 本文中の下線②について、32ビットカウンタでカウンタラップが発生した際に、通信量を正しく計算するためには、カウンタ値をどのように補正すればよいか。解答群の中から選び、記号で答えよ。

ここで、取得時刻tにおけるカウンタ値をXt、取得時刻tの5分前の時刻t-1におけるカウンタ値をXt-1、t-1とtの間でカウンタラップが1回発生したとする。

カウンタラップ=カウンタ値を初期値0に戻すとなり、1回発生したとあります。

32ビットカウンタなので232「42億9496万7296」値になったら0に戻りますね。

面倒なので、8ビット(256)でラップが発生するとして、256値になったら0に戻るとします。

xt=300オクテット・Xt-1=200オクテットとした場合

例えば補正しない場合はxt=300オクテットとして、ラップが発生して値はxt=44オクテットとなります。

なので、補正しない場合は(Xt-Xt-1)=(44-200) となり、-156となりますね。

補正した場合は

アで補正:(Xt-Xt-1)=((44+256)-200)=100

イで補正:(Xt-Xt-1)=((44+256-1)-200 =99

ウで補正:(Xt-Xt-1)=(44ー(200+256)= -412

エで補正:(Xt-Xt-1)=(44ー(200+256-1) = -411

答え:ア

設問2(1)

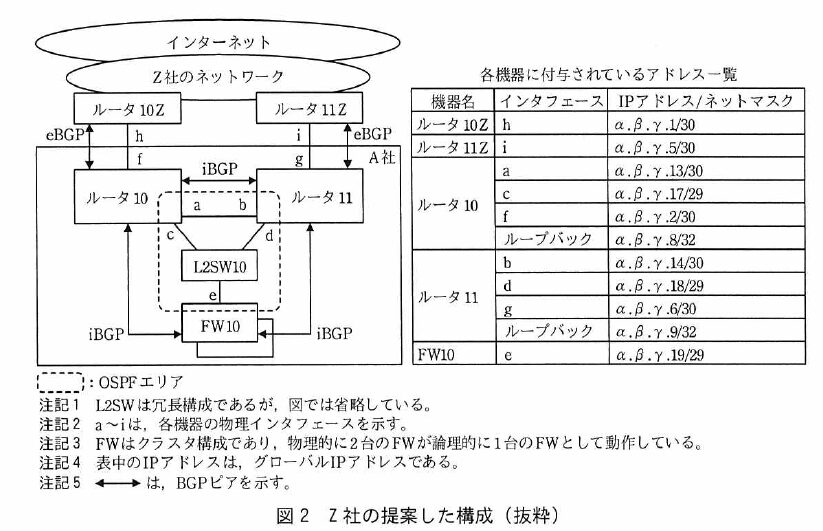

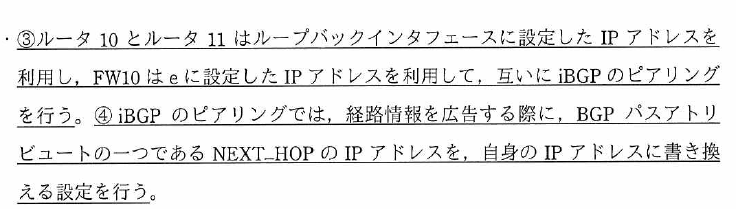

問題 本文中の下線③について、図2中のルータ10やルータ11にはループバックインタフェースを作成し、iBGPのピアリングにループバックインタフェースに設定したIPアドレスを利用するのはなぜか。FW10とのインタフェースの数の違いに着目し、60字以内で述べよ。

ループバックインターフェースは他の物理I/Fと違い,機器の電源が入っていればUPするI/Fです。

ルータ10はa・c、ルータ11はb・dと二つのI/Fが有効ですが、FW11ではeのみとなります。

せっかくルータ10と11は2つの経路があるので、二つのI/Fどちらかのアップしていれば問題ないようにしたいですね。

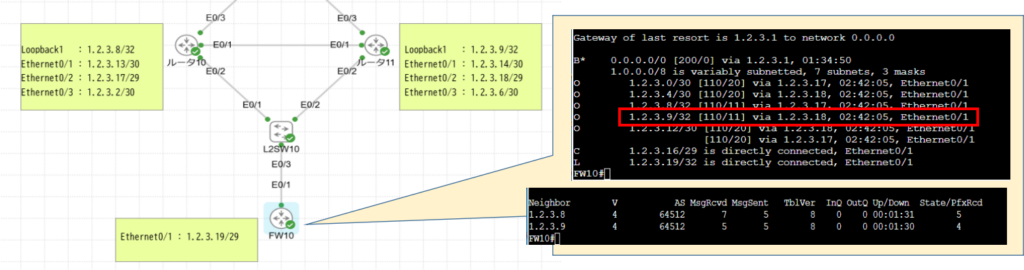

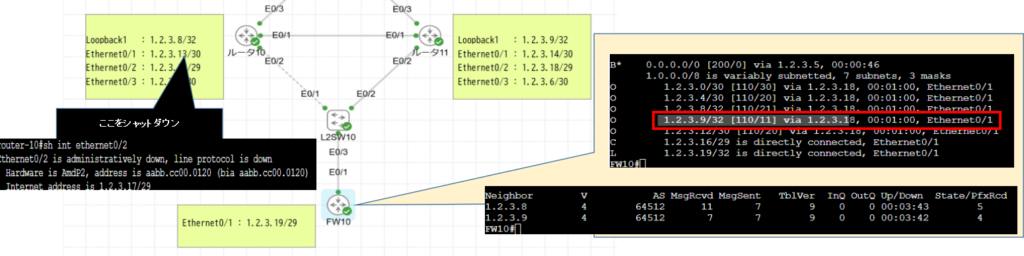

今回の図2の構成でルータ10とFW10目線で、

FW10から見ると「ルータ10c=α.γ.β.17」をBGPネイバーに指定した場合、このcポートがダウンしたらBGPネイバーが切れてしまいます。

しかし、ループバックI/FをBGPネイバーに指定することにより、cポートがダウンしてもルータ10-aポート経由でBGPネイバーを組むことができます。

今回のループバックI/Fを指定する構成はOSPFが組まれているので、この迂回構成が可能になります。

OSPFが無いとFW10は「ルータ10ループバックI/F=α.γ.β.8」を学習する事が出来ません。

下記の図は「α.γ.β.XX」を「1.2.3.XX」に読み替えて下さい

ルータ10cポートをダウンさせます。

ルータ11経由でルータ10のループバックI/Fに通信可能なので、BGPピアは切れません。

答え:ルータ10とルータ11はOSPFを構成するインタフェースが二つあり、迂回路を構成できるから

設問2(2)

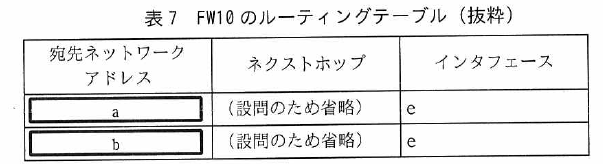

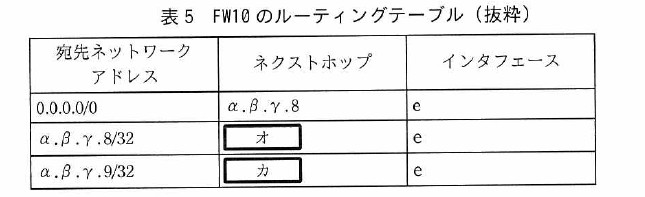

問題 FW10のルーティングテーブルを表7に示す。本文中の下線④について、書き換える設定を行わない場合に、FW10のルーティングテーブルに追加で必要になる情報はどのような内容か。表5を参考に、表7中の「a」「b」に入れる適切な字句を答えよ。

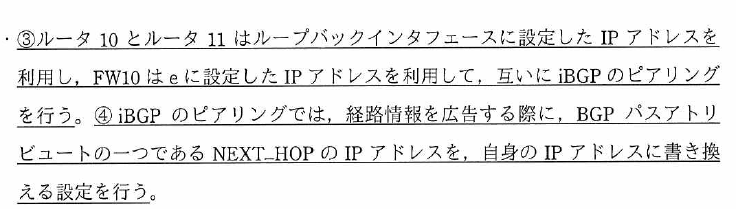

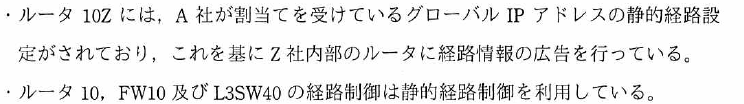

図2を見ると、ルータ10・10Z間とルータ11・11Z間ではeBGPが設定されています。

eBGPで学習した情報をiBGPで配送する場合はネクストホップを書き換えずに広報します。

もし、書き換え設定をしなかった場合、FW10はルータ10Z・11Zへのルートを知らないので通信できません。

なので、ルータ10Z・11Zへのルートを設定してあげる必要があります。

答え a:α.β.γ.0/30

b:α.β.γ.4/30

オマケ

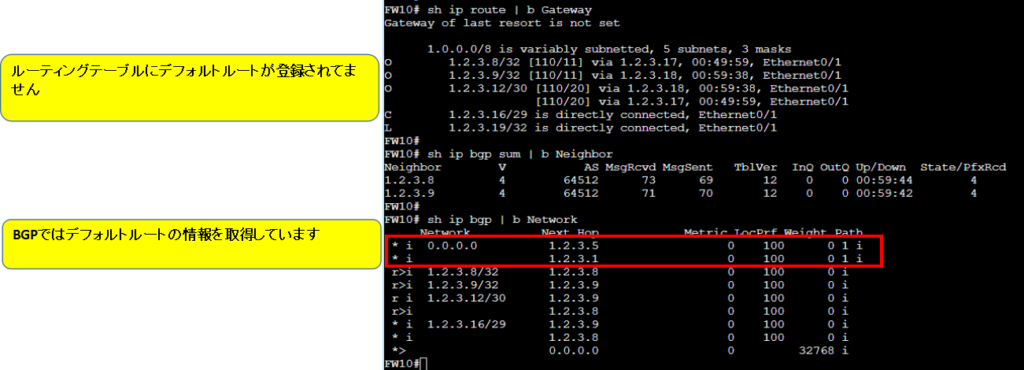

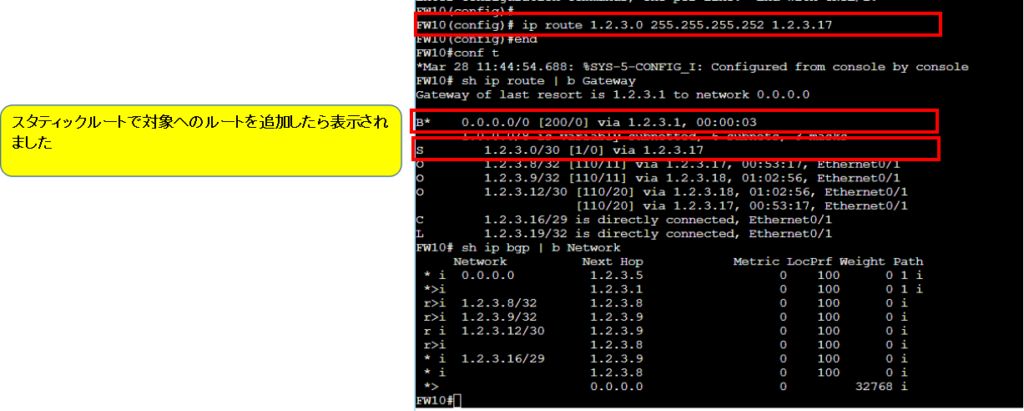

図2の様な構成で書き換え設定を行わないでFW10のルーティングテーブルを見るとデフォルトルートが表示されません。(1.2.3.1 or .5 への到達性が無いので表示されません)

設問2(3)

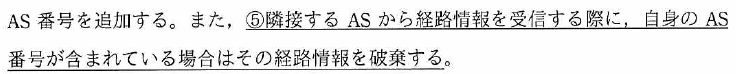

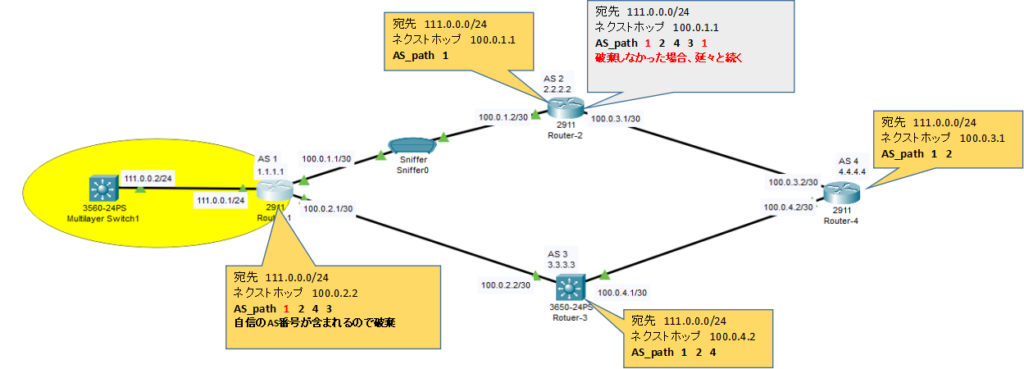

問題 本文中の下線⑤について、経路情報を破棄する目的を20字以内で述べよ

BGPはピアから経路情報を受け取った時にAS_PATH中に自分のAS番号が含まれた経路は破棄します。

これはループを防ぐためとなります。

破棄しない場合は延々と続く事になってしまいます

(大体試験でパケットを破棄する場合はループを防ぐためとかになると思います)

答え:経路のループを回避するため

設問2(4)

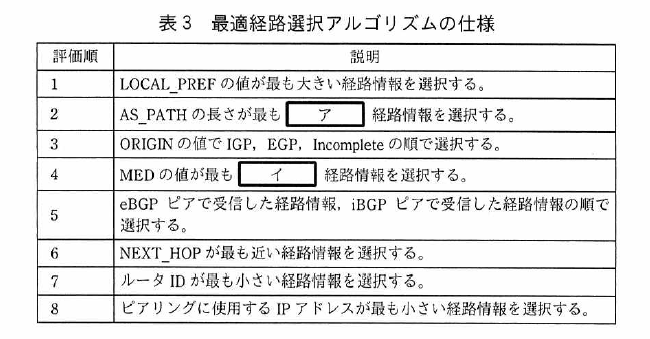

問題 本文及び表3~5中の「ア」~「キ」に入れる適切な字句を答えよ。

ア は短いです。(少ないでもいい気がしますがね、、、採点はどうだろう)

BGPはAS_Pathが短い経路情報を採用します。

イ は小さいです。

MED(Multi Exit Discriminator) は小さい方が優先されます

答え ア:短い

イ:小さい

******************************************************************************************

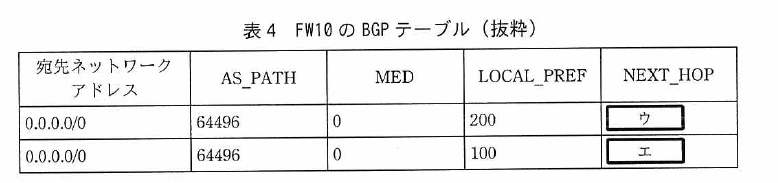

表4の「ウ」「エ」はデフォルトルートの広報を受けたFW10のBGPテーブルで、違いはLOCAL_PREF値となります。

表3を見るとLOCAL_PREF値が大きい方が優先されるとあるので、デフォルトルートの「ウ」が優先経路であることが解ります。

問題文に【平常時はルータ10側を利用し、障害などの場合はルータ11側を利用する】となっているので、「ウ」がルータ10側となる事が解ります。

そして下線③④で書いてあるように、ルータ10・11はループバックインターフェースを設定・利用していて、広報する際はNEXT_HOPを自身のIPに書き換えて広報するとなっているので、

答え ウ:α.β.γ.8

エ:α.β.γ.9

*******************************************************************************************

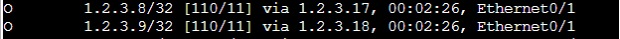

表5の「オ」「カ」はルータ10・11のループバックインターフェースへのFW10のルーティングテーブルです。

注意なのはルーティングテーブルの情報なので、BGPとは限らないです。

問題分で「a〜eの各物理インタフェース・ループバックインタフェースでは、OSPFエリアを構成する。」と書いてます。

今回の問題では特にAD値などは変更していないので、OSPFは「AD:110」「iBGP:200」となるので、OSPFから広報された情報が優先されるので、OSPFのルーティング情報がテーブルに乗っていると考えられます。

答えオ:α.β.γ.17

カ:α.β.γ.18

設問2(2)のオマケで作成した構成の情報

******************************************************************************************

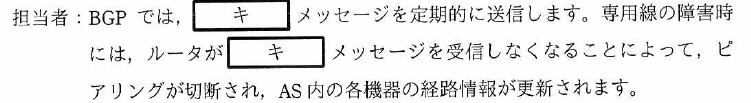

キ はキープアライブになります。

ダイナミックルーティングは大体死活監視でメッセージを送りあってます。

BGPの場合はKeepAliveでOSPFもHelloメッセージを送ります。

答え キ:キープアライブ

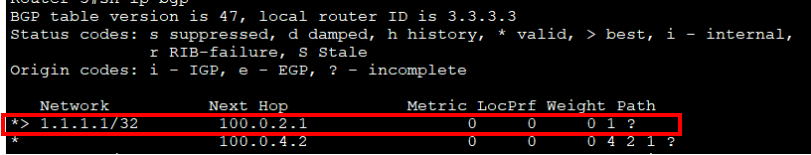

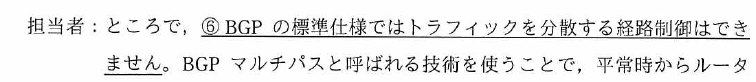

設問2(5)

問題 本文中の下線⑥について、BGPの標準仕様とはどのような内容か。本文中の字句を用いて50字以内で述べよ

BGPはデフォルトでは負荷分散が出来ません。

なので、同一の宛先ルートが複数存在する場合は経路選択アルゴリズムで優先経路を選択します。

本文中の字句を用いてとあるので、問題文で経路制御について、それらしい字句を探すと上記の様な記載があるので、

答え:BGPテーブルから最適経路を一つだけ選択し、ルータのルーティングテーブルに反映する

設問3(1)

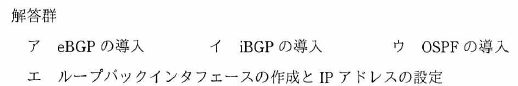

問題 表6中の「ク」~「サ」に入る適切な字句を解凍軍の中から選び、記号で答えよ。

ク はルータ10・11への設定となり、手順3で物理I/F・IPアドレスへの設定が行われているので、ループバックインターフェースはまだとなり、手順4でそれが当てはまります。

ケ はルータ10・11、FW10への設定で前の問題などで、BGPを構築する前にOSPFを組まないとループバックインターフェースの広報が無いことが解っていますので、OSPFの導入となります。

コ はルータ10・11、FW10へのOSPFを導入した後の設定なのでiBGPの設定となります。

サ はルータ10・11・10Z・11Zへの設定となりますので、eBGPとなります。

答え ク:エ

ケ:ウ

コ:イ

サ:ア

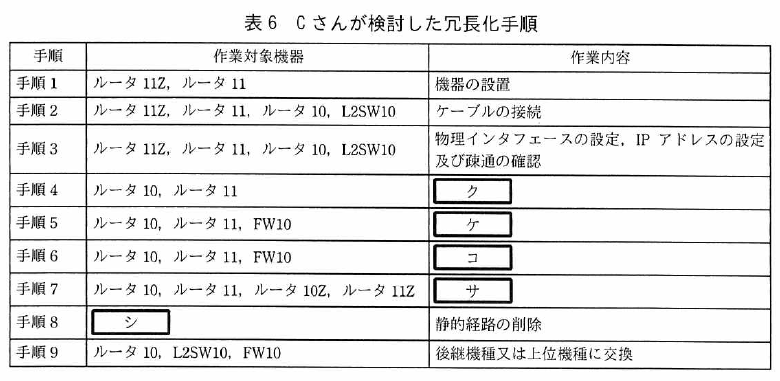

設問3(2)

問題 表6中の「シ」に入る適切な機器名を、図2中の機器名で全て答えよ。

表6は設問3(1)を参照

静的経路削除の手順となります。

新たに追加した機器には静的経路を追加した様子はないので、設定は以前(図1)の時となります。

上記にて静的経路は、「ルータ10Z・ルータ10、FW10・L3SW40」となっています。

図2には「L3SW40」は無いので、答えは

答え:ルータ10Z、ルータ10、FW10

設問3(3)

問題 本文中の下線⑦について、静的経路の削除が行われた時点で、動的経路による制御に切替えが行われる理由を40字以内で述べよ。

経路選定はAD値で選択します。 ルーティング選択基準はこちらを参照

静的経路設定(スタティックルート)の方が動的経路設定(BGP・OSPFなど)より優先されます。

なので、静的経路を削除するまでは静的経路が最適経路としてルーティングテーブルに乗ってきます。

※OSPFよりも優先されるが、下線⑦でインターネットへの通信とあるから、OSPFは関係なくなりますね

答えは「動的経路の~~」ではダメなのかな

答え:BGPの経路情報よりも静的経路設定の経路情報の方が優先されるから。

設問3(4)

問題 本文中の下線⑧について、ルータ10に対して行う操作はどのような内容か。操作の内容を20字以内で述べよ。

手順9は

ルータ10・L2SW10・FW10を後継機に変更する作業ですね。

何もしないと、平常時はインターネットへの通信はルータ10を経由して出ていくので、インターネットへの通信が出来なくなってしまいます。

交換時にルータ10の電源を落とせば自動でルータ11経由でインターネットへの通信できるようになるはずですが、影響を最小限に抑えるとのことなので、切替わり時間も抑えたいと推測します。(BGPは切り替わりに時間が掛かることがあります)

なので、交換前に事前にインターネットへの経路をルータ11経由で出ていくようにします。

コスト値などで調整も可能そうですが、デフォルトルートはeBGPで広報されているので、ルータ10でeBGPを無効にしてやるのが手っ取り早いですね。

答え:eBGPピアを無効にする

設問4(1)

問題 本文中の下線⑨について、問題点を二つ挙げ、それぞれ30字以内で述べよ。

1つ目は監視の為、1分毎にICMP(Ping)を1回=3パケットを送信して5回=15パケット応答がない場合にアラートとして検知する仕様です。

15パケット送って1回でも返答がある場合はアラートにならないので、輻輳に気づかない可能性が高いです。

ICMPは小さいパケットなので、輻輳が発生していても応答する可能性が高く、5回=5分なので、突発的な輻輳も気づけないです。

2つ目はICMP監視は機器の故障やポート障害でも返答をしないです。

ルータ10Z・11ZはZ社管理の機器となり、ICMP監視ですと機器の障害なのか輻輳なのか判断が付かず、障害の時も誤って検知する可能性が高いです。

ICMP監視は基本死活監視で実施され輻輳監視などでは使用しないですね

答え ①:輻輳時にエコー応答を受信することがあり検知できない。

②:ルータ10Zとルータ11Zの障害時に誤って検知する。

設問4(2)

問題 本文中の「ス」に入れる適切な数値を答えよ

変更前は1回線だったものを今回の改修で2回線とし、帯域も2回線共に同じものとなります。

通信は均等に分散できるとなっていて、1回線が100だとすると、2倍の200が使用できることになります。

上記で【どちらかの専用線に障害が発生した状況において】と言っているので、1回線に障害が発生した場合に輻輳を避けたいとなっています。

なので、2回線ともに50%のしきい値で監視を行っていれば、仮に1回線で障害が発生してもアラームが発生していなければ、もう1回線が100%を超えることはないので輻輳は発生しないと考えられます。

答え:50

設問4(3)

問題 本文中の下線⑩について、統計データとは別のデータにはどのようなデータがあるか。本文中の字句を用いて25字以内で答えよ。また、そのデータを、機械学習監視製品を用いて監視することによって、どのようなトラフィック異常とは別の異常を検知できるようになるか。検知内容を40字以内で述べよ。

管理サーバの統計データとは別のデータとは

問題文の最初の説明(P15)で管理サーバはSNMPを用いて統計データとFW,プロキシサーバの通信ログが保存されているとあります。

また、機械学習監視製品を検討した理由に【上記赤線】と言っていて、統計データと別のデータを使用してそれが可能であることを確認しています。

なので、通信ログデータを使って突発的な通信量の増減が検知できるようになりました。

答え データ:FWとプロキシサーバの通信ログデータ

内容 :単位時間当たりの通信ログデータ量が突発的に増えたり減ったりしたこと

コメント