問題はIPAからご確認ください。

https://www.ipa.go.jp/shiken/mondai-kaiotu/index.html

答えはIPAの回答例となります。

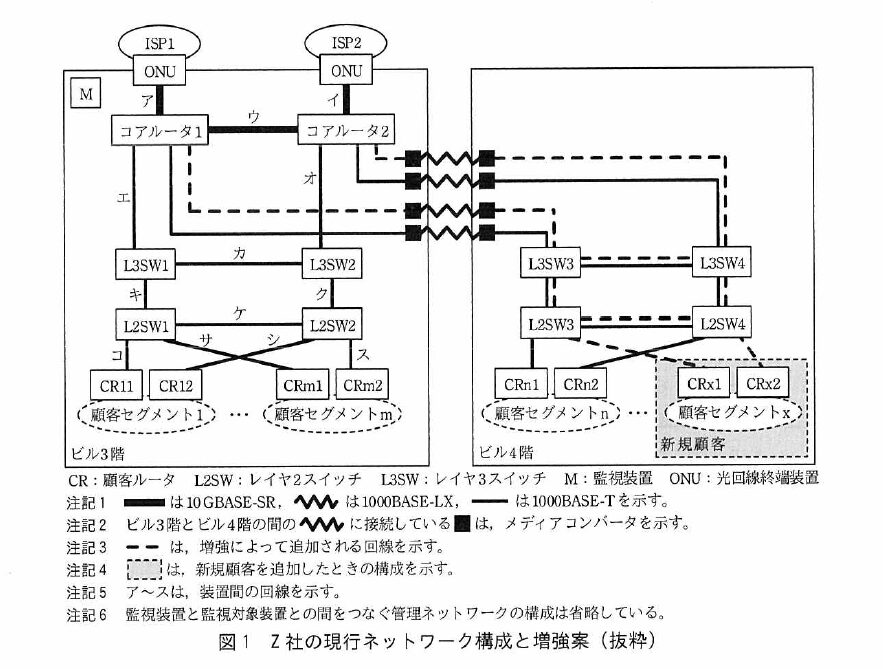

問題はDCを運用しているZ社のNWエンジニアのCさんがDC増強を行う

Z社の現行ネットワーク構成と増強案

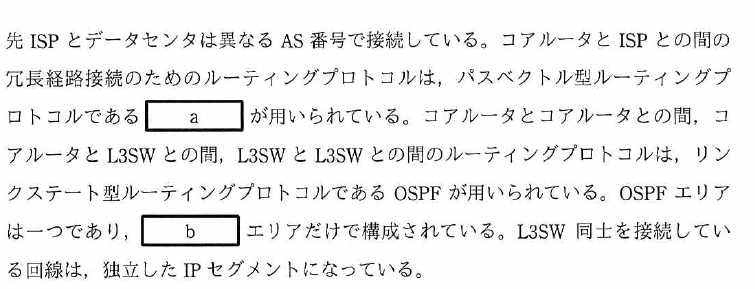

設問1(1)

a:BGP

BGPは、「パスベクトル型ルーティング・プロトコル」と呼ばれています。

b:バックボーン

OSPFは必ずなければならないエリアはバックボーンエリアとなります。

例外を除いて、OSPFのエリアは必ずバックボーンエリアと接続していないといけないです。

c:GARP

GARP(Gratuitous ARP)とはARPの一種で、主に自分で設定しようとしているIPアドレスが重複していないか

確認するために使用されます。

また、同セグメントの機器のARPキャッシュを更新することにも使用され、VRRPなどでマスターが切り替わる際に

GARPを投げてNW機器のMACテーブルを更新します

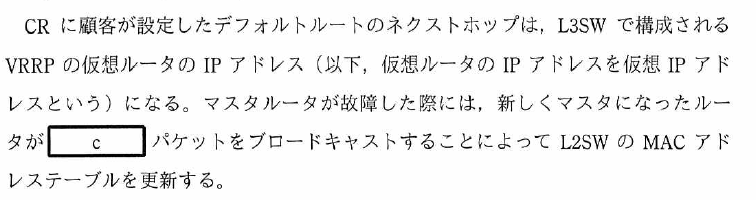

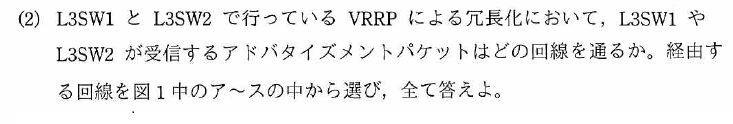

設問1(2)

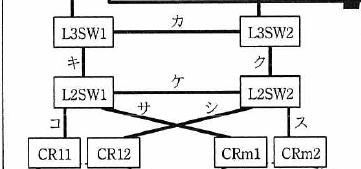

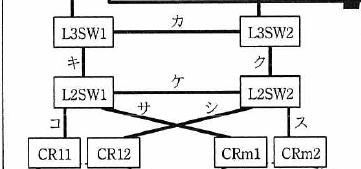

答え:キ、ク、ケ

カも当てはまりそうですが、問題文に下記の様にL3同士は独立したIPアドレスとなっているので、トランクではないので省くことができます。(見逃しそうで紛らわしいですね)

設問1(3)

答え:キ、ク、ケ

トランクにする必要があるポートとなるので、キ、ク、ケになります。

他はアクセスポートですね。

CR**との接続もトランクの可能性もありますが、問題分に下記の記載があるのでトランクではなさそうです

設問1(4)

静的LAGはメディアコンバータ(M/C)の片方のリンクがダウンしても検出できないので、SWから見たらリンクアップしているのですが、通信できない状態となります。

LAGの説明はこちらを参考に

LACP(Link Aggregation Control Protocol)を使用すると、LACPDU (Data Units)を対向機器に送信して死活監視ができるようなり、パケットが届かなくなったらダウンしたと判断します。

答え:リンクダウンを伴わない障害発生時に、LAGのメンバから故障回線を自動で除外できる

設問1(5)

LAGを組んでる2本の回線の内、1本ダウンしたらLAG自体(ダウンしてない方も)を閉塞したいようです。

また、下記の1文もあるので、1本だと輻輳する可能性があるようです。

構成図を見るとL3SW3とL2SW3の間は1000BASE-Tとなっています。

答え:1Gビット/秒を超えたパケットが廃棄される

設問1(6)

前者:[送信元MACアドレス、宛先MACアドレス]の組から計算する方法」

後者:[送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、送信元ポート番号、宛先ポート番号]の組から計算する方法」

CR11からの通信だとして、前者の場合だと「送信元MACアドレスがCR11、宛先MACアドレスがVRRPの仮想MACアドレス」となるので、必ずLAGの片方になってしまい負荷分散ができないです。

答え:通信の送信元と宛先MACアドレスの組合せが少なくハッシュ関数の計算値が分散しないから

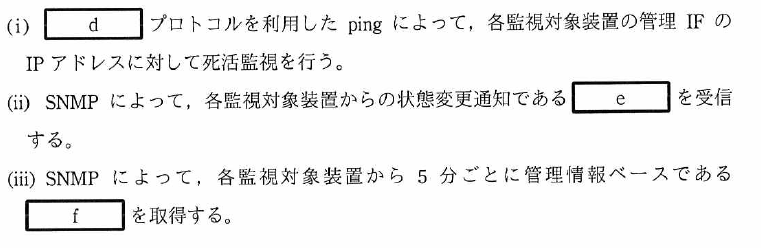

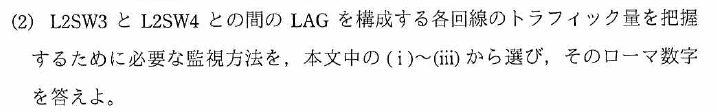

設問2(1)

答え(d):ICMP

pingで使うプロトコルはICMP ( Internet Control Message Protocol )ですね

答え(e):SNMPトラップ

SNMPの通信はSNMPトラップですね。サーバから取得に行く場合はSNMPポーリングですね。

答え(f):MIB

MIB(Management Information Base)とは、SNMPで利用可能な情報をツリー構造で記述したテキストファイルのことで、SNMPはMIBを元に欲しい情報を取得します。

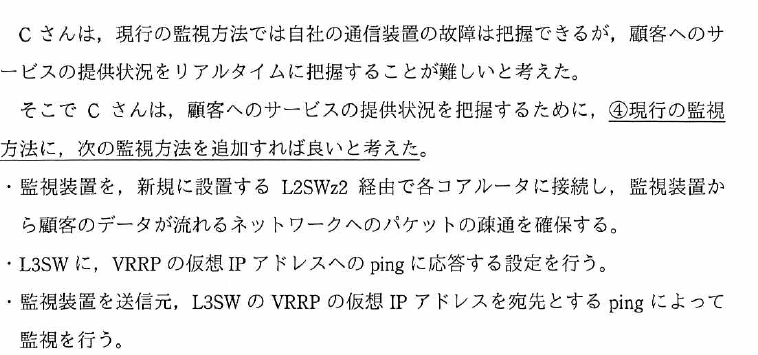

設問2(2)

トラフィック量の取得はSNMPサーバからのポーリングによって取得します。

答え:(iii)

設問2(3)

答え:コアルータからL3SW間

問題が理解しにくいです

とりあえず、監視装置からコアルータを経由してL3SWのVRRPの仮想IPアドレスを宛先とするpingによって監視を行うとなっているのでこの答えになるようです

コメント